Écrivain·e·s d'ici

Michel Tremblay II, huile sur lin, 60"x72", 2023, 9300$

Michel Tremblay

Je ne vais pas écrire un texte pour présenter Michel Tremblay. Ça serait ridicule. Ni même décrire notre rencontre autour d’un premier portrait que j’ai peint de lui il y a quelques années. Je ne vais pas non plus le défendre contre les mauvaises langues qui remettent en doute sa pertinence ou l’actualité de son œuvre. Il y aura toujours des pigeons pour chier sur les monuments. Je vais plutôt tenter de décrire ce que j’ai voulu représenter dans mon portrait.

J’imagine Michel qui se dirige d’un pas nonchalant dans l’air parfumé du soir naissant. Il marche sur le trottoir bordé par les hauts mâts des palmiers et par des arbustes croulants de fleurs. Lorsqu’il arrive au boulevard, la vue se dégage passé le Beach Club et il aperçoit le long bras de béton de la jetée Edward B. Knight qui s’étire dans le golfe. À l’entrée, des noms et des citations sont gravés sur des dalles de granite noir installées en mémoire des victimes du sida, dont cette phrase de Kahlil Gibran: « Car qu’est-ce que mourir sinon rester nu dans le vent et se fondre dans le soleil ? » Il passe son chemin pour rejoindre la jetée Higgs, plus discrète, récemment reconstruite en métal pour résister au ballet de prénoms des ouragans.

Michel salue au passage quelques habitués du même rituel et s’engage sur le pont qui mène à la mer. Il s’éloigne juste assez pour oublier la côte et sentir le vent sur sa joue. Puis il s’assoit sur un banc tourné vers l’ouest. Le soleil est sur le point de se coucher. Michel attend la Golden Hour comme l’appellent les locaux en claquant la langue, cette demi-heure pendant laquelle l’astre semble plonger dans la mer en l’embrasant. C’est alors que le ciel et l’eau s’accouplent à l’horizon. Ils s’empourprent, se carminent, se vermillonnent, s’ambrent, se violacent. Union mystique. Incandescence qui porte dans ses couleurs la sérénade de Josaphat, la complainte d’Albertine et l’humiliation d’Hosanna. Toutes les joies et toutes les peines des innombrables personnages de Michel s’unissent devant ses yeux dans un cinéma abstrait d’un rose provocant. Elles s’étendent et l’entourent et l’exaltent et le soutiennent d’une indéfectible tendresse. Juste retour des choses. Car c’est avec la même tendresse, durant tant d’années, qu’il a porté comme un insigne les destins des laissés-pour-compte et, ce faisant, leur a permis d’exister.

Merci Michel. J’aime à penser que, pendant ce moment surnaturel que j’ai imaginé, on pourrait lire sur ton visage quelque chose comme de la fierté.

Émile Nelligan (à 40 ans), huile sur lin, 28" x 24", 2022.  vendu

vendu

Leonard Cohen (à 33 ans), huile sur lin, 48" x 42", 2023, 🔴 vendu

Gabrielle Boulianne-Tremblay, huile sur lin, 60" x 36", 2023, 🔴 vendu

Gabrielle Boulianne-Tremblay

Je rejoignis Gabrielle dans le studio de son ami·e photographe, un grand espace dénudé et lumineux. Deux petits chiens m’accueillirent à la porte en se trémoussant. Quand leur excitation fut retombée, mon attention se tourna vers Gabrielle. La perception que j’avais eue d’elle en lisant La Fille d’elle-même, son roman autofictif relatant le parcours d’une femme trans, se confirma. Elle dégageait quelque chose de surnaturel, de véritablement miraculeux, au-delà du genre. Pas étonnant que photographes, réalisateurs et peintres se l’arrachent. En même temps, cette qualité rare se doublait d’une sensibilité à fleur de peau, d’une vulnérabilité extrême, palpable.

Pendant que son ami·e s’absenta avec un des chiens, nous discutâmes longuement, assis sur un canapé. Elle me confia son amour pour sa chatte Maya, pour les forêts de Charlevoix où elle est née, son goût d’écrire à la machine, mais aussi, sa croyance en l’influence des astres sur nos vies, sa passion pour le destin tragique de Marilyn Monroe ou pour celui, plus près, de Nelly Arcan. Je compris qu’elle s’identifiait aux femmes captives d’un rôle qui ne correspond pas à leur nature profonde. Au fil de notre échange, j’eus le sentiment de passer ce que j’appellerais, à défaut d’une meilleure expression, un examen de douceur. Comme si je devais montrer patte blanche, démontrer mon caractère inoffensif. Peut-être s’agissait-il d’une fausse impression, induite par la fragilité, la sveltesse de Gabrielle. Après tout, elle me parlait de la prison des apparences. Celle de Marilyn, de Nelly, de la sienne aussi.

Lorsque son ami·e revint, Gabrielle et moi nous installâmes devant un grand écran blanc pour la séance photo. Contrairement à plusieurs écrivains, qui se statufièrent aussitôt que j’eus sorti mon téléphone, elle s’anima généreusement devant mon œil. Je n’eus pas besoin de la diriger. Elle m’offrit une succession ininterrompues de poses très expressives qu’elle enchaîna avec naturel et élégance. Une professionnelle. Sa danse lente et absorbée semblait avoir été répétée depuis toujours, comme un monologue intérieur. Mon coeur s’emballa subitement quand elle fouetta l’air de ses cheveux. Je lui dis qu’elle était belle.

Sur le chemin du retour, je me rappelai cette phrase dont j’oublie l’origine: « Toute beauté est tragique car c’est le chant d’une privation. »

Anaïs Barbeau-Lavalette, huile sur lin, 36" x 30", 2023, 3400$

Anaïs Barbeau-Lavalette

J’attendais Anaïs dans un petit parc bourdonnant de guêpes sur Beaubien, à deux pas de chez elle, où des habitués parlaient fort. Elle revint en vélo d’une réunion au centre-ville et du dépôt de son dernier manuscrit. Ébouriffée en retirant son casque, elle m’apparut un peu absente, encore ébranlée par l’effort physique et le tourbillon général de son emploi du temps. J’eus littéralement l’impression de l’attraper en plein vol. Tout de suite, elle m’avoua que notre rendez-vous lui offrait un bref répit avant qu’elle ne rejoigne ses enfants.

En discutant, elle fouilla son sac à la recherche d’une rouleuse qu’elle ne trouvait nulle part. Sur mon téléphone, je lui montrai le portrait que j’avais peint des années plus tôt de son grand-père Marcel. Elle reconnut sa fragilité, qui le poussait dans des colères terribles. Dans le silence qui s’ensuivit, je pris la mesure des drames fondateurs transmis aux enfants et petits-enfants du Refus Global. Malgré cette ombre, Anaïs fendait la vie telle une flèche imparable et éclatante. Militante féministe, écologiste et antiraciste. Romancière et réalisatrice. J’espérais secrètement lui trouver des poux. Un seul. En vain. Elle se révélait admirable sur tous les angles. Un souci de justice peu commun l’anime.

Je pris quelques photos d’elle devant un écran de branches de saule en découvrant à la naissance de sa clavicule un tatouage en forme de fine ramure. Je lui fis remarquer que son front bombé lui donnera à jamais l’apparence d’un nouveau-né. Elle sourit; j’appuyai sur le déclencheur. Je pensai aussi, à cause du vert de sa capuche, de la ramure et du saule, que prédominerait dans son portrait la couleur vert d’eau.

Quand je la remerciai d’avoir accepté mon invitation, elle me répondit j’aime le geste des peintres. Mon esprit s’accrocha sur ce mot poétique — geste. Un mot qui exprime bien son dynamisme. Ça me rappelait la chanson de geste, cette forme de long poème du Moyen Âge chantant les exploits de quelque héros. La vaste et indomptable Anaïs mériterait bien la sienne, songeai-je un instant. Elle mit enfin la main sur sa rouleuse.

Gaston Miron, huile sur lin, 20"x15", 2022, 🔴 vendu

Simon Roy, huile sur lin, 20" x 16", 2022, 🔴 vendu

Simon Roy

C’était un peu après l’an 2000, ce pétard mouillé des prophètes à deux sous. J’étudiais au Cégep Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. À mon entrée dans la salle de cours, le professeur de littérature me salua d’un air familier. Sa fesse, appuyée sur le coin d’une table, plissait son pantalon de cuir. Ses cheveux hirsutes laissaient deviner le casque de moto qui les avait recrachés. D’emblée, son attitude désinvolte et amicale me parut suspecte. Encore un fonctionnaire qui s’est trompé de case, pensai-je.

Par prudence, j’adoptai tout de suite le masque de l’adolescent blasé et m’assit au fond de la classe pour être oublié. Quand tout le monde se fut installé, le professeur brandit un roman à la couverture ornée d’une vieille bagnole et nous annonça que Sur la route était au programme. S’ensuivit une heure d’emportements extasiés sur Jack Kerouac, sur ses inventions stylistiques, sur le jazz, ponctuée de ce que le professeur appelait en détachant les syllabes « la quintessence de l’Amérique ». Mais moi, à l'arrière, j’avais dressé une barricade invisible. Je refusais de considérer sérieusement cet enjôleur.

J’incarnais alors le cauchemar de tout enseignant : l’étudiant réfractaire mais très doué. Celui qu’ils ne peuvent pas contraindre en menaçant de le couler puisqu’il n’échoue jamais. Cette session-là, je ne lis pas Sur la route mais j’obtins quand même une bonne note. Je n’avais eu qu’à puiser dans mes ressources intellectuelles et tourner de jolies phrases pendant la rédaction finale. Ça fonctionnait toujours.

Vous vous demandez sûrement pourquoi je me montrais si dur. C’est simple. La lecture était ma chasse gardée. La seule activité où je me sentais parfaitement libre. Ma façon d’échapper à une vie familiale alors étouffante. Aussitôt mes cours terminés, je me réfugiais à la bibliothèque municipale, j’ouvrais un livre et descendais dans la mine de charbon avec les Maheu ou me languissais d’un amour illusoire au bras d’Emma Bovary. J’avais probablement lu autant de livres que tous les étudiants de la classe réunis. Je n’allais pas laisser un inconnu, sous prétexte qu’il est rémunéré pour ça, me dicter quelle histoire imaginer, quoi vivre par procuration! Pour qui se prend-il ? Aucun maître, fût-il jeune et gonflé d’une passion contagieuse, n’allait fouler mon jardin secret. Voilà pourquoi je défendis de manière aussi intransigeante ma précieuse source d’évasion. Aujourd’hui, avec le recul, je peux l’avouer : de même qu’il existe des maris jaloux, j’étais à cette époque un lecteur extrêmement jaloux. D’une jalousie aveugle.

Environ 20 ans plus tard, mon ancien professeur m’envoya un mot gentil sur Facebook. J’étais renversé qu’il se souvienne de moi. Et honteux en songeant à mon attitude passée. J’appris par les médias qu’on lui avait diagnostiqué un cancer fulgurant au cerveau et qu’il était condamné. Dans la foulée, je découvris aussi qu’il avait publié plusieurs romans après avoir repris son nom de naissance, Simon Roy. Je lis sa Fin du monde et son Fait par un autre où il relate la vie d’un célèbre faussaire de tableaux québécois, sujet me parlant particulièrement puisque j’étais entre-temps moi-même devenu peintre. En parcourant ses écrits, je retrouvai sa bonté, son plaisir du partage et son goût du jeu. Je lui envoyai un message de sympathie un peu maladroit où j’avouais avoir finalement lu et aimé Sur la route. Son amoureuse le lui lit à son chevet, car son état de santé s’était beaucoup détérioré. Il nous quittait tranquillement. D’une certaine façon, il était trop tard.

Si j’ai peint ce portrait de Simon, c’est un peu pour racheter le mauvais étudiant que j’étais, malgré mes notes exemplaires, et pour m’excuser d’avoir manqué de 20 ans notre rendez-vous autour de la littérature.

Audrée Wilhelmy, huile sur lin, 48" x 42", 2023, 4700$

Audrée Wilhelmy

Au bout de longs rangs improbables, déserts, traversant des champs dont la vue donne le vertige, je parvins enfin à une maisonnette dissimulée au cœur de l’automne. Audrée vint à ma rencontre vêtue d’une longue robe rouge-incarnat, lacée à la poitrine et assortie de manchettes desquelles moussait la blancheur de sa chemise. D’un geste, elle tenta de calmer ses chiens excités comme des puces par mon arrivée. Puis, elle m’invita à entrer dans sa demeure en bois, au plafond bas, chauffée par les braises d’un vieux poêle en fonte.

Partout où mon regard se posa, crânes de belettes, pierres semi-précieuses, bouquets de sauge et autres talismans parsemaient le décor. L’imaginaire d’Audrée se projetait dans chaque objet, sur chaque surface, de sorte que j’eus la forte impression de pénétrer l’envoûtement particulier de ses romans. Elle me fit visiter les pièces de sa maison réparties sur les étages. Chacune était consacrée à une activité – écriture, imprimerie, gravure, broderie – comme autant d’écrins de son esprit créateur.

À l’image de sa maison, Audrée est une oeuvre d’art vivante, totale et industrieuse. Elle abolit les frontières entre les disciplines et conjure tous les temps, toutes les cultures, afin d’alimenter son appétit insatiable de mystère et de transformations. Son travail tourne entièrement autour de rituels, de gestes répétitifs qui la mettent à l’épreuve. Par exemple, lorsqu’elle tapa à la machine les 1200 noms de femmes assassinées au Québec depuis Polytechnique afin de confectionner un livre d’artiste en leur mémoire. J’ose à peine imaginer la violence du son interminable des caractères contre le cylindre de la machine, battant sans cesse les tympans d’Audrée, le poids de ces vies perdues résonnant dans son corps à chaque pression du doigt. En éprouvant ainsi la limite d’endurance de ses nerfs, elle confère à l’écoulement du temps une forme, un sens, une préciosité. Elle arrache au quotidien sa banalité pour le transmuer en une mythologie personnelle inventée.

Malgré les parfums de sépulcre dont elle aime s’envelopper, je ne crois pas que la mort fascine Audrée autant qu’elle le croit. Telle une marquise de Sade, elle joue plutôt à la petite mort auréolée par le Mal, elle plonge dans l’érotisme des condamnés, dans celui des victimes qui s’offrent en pâture, celui des bourreaux amoureux, et demeure ainsi résolument du côté de la vie, des sens, mais transfigurés par le sang. Les bêtes écorchées qu’elle triture en pensée sont pour moi une parabole du corps, le sien, dans sa lourdeur de viande en sursis et de scandale. Et quand Audrée sonne l’hallali, c’est de son propre sacrifice qu’il s’agit, ce sont les trompes de chasse de son propre désir que j’entends. Celles de sa nature indomptable où éclatent tous les sortilèges.

Anne Hébert, huile sur lin, 20" x 16", 2022, 🔴 vendu

Perrine Leblanc, huile sur lin, 40" x 40", 2023, 4000$

Perrine Leblanc

Perrine m’intimidait. Après avoir lu ses romans ambitieux, savamment construits, et après avoir recueilli quelques commentaires à son sujet, je redoutais un peu de la solliciter. L’intelligence nous désarme. Devant quelqu’un de très perspicace, on a l’impression d’être nu et sans repos, à un doigt de sombrer dans le ridicule. C’est inconfortable. Pourtant, rien de particulièrement tranchant ne se profilait dans les échanges précédant notre rencontre, bien au contraire.

Elle quitta sa maison en Gaspésie pour venir à Montréal à l’occasion du Salon du livre et je l’invitai à mon atelier pour une séance photo. Lorsque je lui ouvris la porte, mes craintes s’évanouirent aussitôt. L’aura d’intransigeance dont je l’avais revêtue en pensée se révélait complètement infondée. Elle se montrait curieuse, ouverte et intéressée. Nullement intimidante. Après son départ, je tentai de m’expliquer un peu ma méprise en interrogeant les photos que j’avais prises. Était-ce à cause de l’iris sombre de ses yeux qui, en se confondant avec ses prunelles, lui confèrent le regard profond d’une voyante? Ou encore à cause de son sourire pudique devant la caméra? Ou bien à cause de la blancheur de sa peau qu’encadrent des cheveux foncés, aux reflets roux?

La réponse se cache peut-être plutôt entre les pages de ses livres qui forment, d’une certaine manière, son corps inventé. C’est là que transparaît la soumission rigoureuse, totale de cette écrivaine à l’univers qu’elle échafaude. Lorsque Perrine plonge dans un projet d’écriture, aucun compromis ne peut subsister. Elle s’immerge entièrement dans ce qu’elle nomme la « fréquence esthétique de l’œuvre ». Qu’elle nous parle de la période des Troubles en Irlande du Nord, de la parfumerie ou du destin brisé d’un clown russe, elle adapte sa respiration, change de peau. Lorsqu’elle atteint la justesse désirée, au diapason avec son sujet, elle compose alors des phrases concises, en apparence factuelles, toutes en retenue, dures comme des cailloux qui piquent les yeux, mais qui sont riches de non-dits, de sous-entendus, d’une poésie qu’on découvre et savoure tels de subtils arrière-goûts lentement tricotés. Perrine est généreuse. Secrètement généreuse. Elle donne toujours l’impression de disposer de nombreuses forces en réserve. Au cours de ses récits, elle tisse les fils d’une toile d’araignée dans laquelle le lecteur insouciant est happé, emmailloté puis, sans avertissement, mystifié.

Une fraîcheur farouche se dégage de mon expérience lorsque je la lis. J’ai envie de vivre! De plus, par un mystérieux renversement dont elle seule connait la recette, je me sens aussi, à ma plus grande surprise, beaucoup plus intelligent.

Simon Boulerice, huile sur lin, 40" x 40", 2023, 4000$

Simon Boulerice

Le sourire de Simon. C’est la première chose que je remarquai lorsqu’il ouvrit la porte de son appartement. Oubliez celui, énigmatique, de Mona Lisa. Simon jubile tout en dents et en lèvres charnues. Son sourire déborde par ses yeux, les étrécissant au passage. Prodigue, il le distribue à tout vent, le tisse en banderoles qu’il accroche aux quatre coins de la ville et le fait éclater sur tous les écrans. À la télévision, personne n’exulte autant. C’est un miracle perpétuel, une source d’énergie renouvelable à faire pâlir Hydro-Québec. Il doit souvent souffrir de crampes au visage. En se comparant à lui, je suis persuadé que les clowns se gavent d’antidépresseurs. Simon rayonne tellement qu’il éclaire le fond des placards et soulève tout ce qui rampe de troll homophobe sur internet. Pourtant, Simon est mélancolique.

Il m’accueillit à la table à manger où il écrivait, après avoir balayé les miettes d’une fête d’amis avec une feuille de journal froissée en guise de chiffon — une vieille habitude, me confia-t-il. Nous discutâmes longtemps. Il me montra plusieurs livres pour que je constate le merveilleux travail des illustrateurs avec lesquels il avait collaboré. Devant sa générosité, je me félicitai de l’avoir choisi pour ma première rencontre. Quand je lui demandai quels écrivains seraient, selon lui, intéressants pour ma série de portraits, il se planta en face de sa bibliothèque et, excité tel un enfant devant un comptoir de jujubes, me bombarda de noms d’autrices et d’auteurs. « Celle-là ! Lui aussi ! Et telle autre ! » J’arrivais à peine à les gribouiller dans mon cahier tellement son enthousiasme fusait. Et pourtant, Simon est mélancolique.

Dans son livre Pleurer au fond des mascottes, qui est ni plus ni moins qu’un autoportrait sous forme de récit, Simon explique qu’il se dissimule derrière sa joie, qu’elle lui sert de paravent. Sans prétendre qu’elle est fausse — et c’est là que réside sa complexité —, il avance qu’elle protège sa sensibilité autrement à fleur de peau. Qui eût pensé que, sous son costume d’arlequin, se cachait en fait un pierrot ? Cette révélation me renversa. En même temps, elle avait du sens. Je me dis que ma peinture devait s’insérer par là, par cette fissure dans son masque. Je décidai donc de peindre un Simon triste, tel que nous ne le voyons jamais, l’antithèse de son image médiatique. Car Simon est mélancolique.

Marie-Claire Blais, huile sur lin, 30" x 60", 2023, 4500$

David Goudreault, huile sur lin, 40" x 40", 2023, 4000$

David Goudreault

« Je suis fatigué de ce visage dégueulasse. » En visite à mon atelier, absorbé par mon portrait de Gaston Miron, David m’avait cité le poète rapaillé, qui détestait son apparence. Il ajouta que Miron se plaignait qu’à Paris, les prostituées trouvaient sa gueule trop patibulaire pour pouvoir elles-mêmes jouir après avoir ouvert les jambes. David me confia qu’il avait écrit un roman entièrement inspiré par cette seule phrase.

Dans la vie comme dans ses livres, David aime trancher dans le vrai. Oubliez la pudeur et les euphémismes à la mode. Il éprouve un malin plaisir à débiter des énormités qui nous remuent jusqu’au trognon. Plutôt que de rendre grâce aux vieilles lunes des esthètes, il verse du vinaigre sur nos lâchetés et jongle avec les mots comme avec des dagues. Son monde, c’est celui des putes à la langue sale, au propre comme au figuré. Et ses héros sont toujours des anti-héros, des dépossédés du système, des tout-croches qui se débattent pour un câlin et un peu de lumière. Sauf que pour eux, les câlins viennent avec l’herpès et la lumière avec le son des gyrophares. Ce qui n’empêche pas David, à travers eux, de descendre en flammes tout ce que la société compte de faux curés et de vrais salopards.

Car David est intègre. Je ne pouvais donc pas peindre son portrait autrement que frontal, carré, sans enjolivement. Même que je souillai un peu sa belle tête trop propre pour qu’elle reflète son imaginaire canaille. Je lui crachai du goudron au visage en le tenant par la barbichette. Au final, je plantai dans sa face un rictus, celui d’un grand pourfendeur de bullshit.

Nelly Arcan, huile sur lin, 36" x 30", 2022, 🔴 vendu

Jean Barbe, huile sur lin, 20" x 16", 2022, 1900$

Jean Barbe

Il hurla de douleur une autre fois, se crispa et se tint les reins. Puis il sautilla, accroupi dans la seule position qui le soulageait un peu en dehors de son bain, me dit-il. Un mal de dos terrible déchargeait de violents élancements à travers tout son corps. Vu son état, je me demandai si c’était une bonne idée d’être venu le photographier pour préparer son portrait. En même temps, je m’étais rendu à plusieurs reprises chez Jean par le passé et, chaque fois, un souci différent l’agitait. Si j’attendais qu’il devienne serein…

J’aime cet homme au grand galop. Son verbe somptueux et son panache sont peu communs dans notre paysage. On le dirait rescapé d’un temps lointain, où l’honneur et le sacrifice existaient encore. Sa seule présence nous rappelle que certaines choses valent qu’on se batte pour elles. Parce que lui n’hésiterait pas, quitte à en perdre des plumes.

Je le connus il y a quelques années, au moment où je peignis un premier portrait de lui. Il édita ensuite mon premier roman. Depuis, s’entremêlent entre nous peinture, littérature et amitié. Ça me touche encore quand je repense à la manière si naturelle dont il accueillit mes débuts en lettres, comme si je faisais déjà partie de la famille. J’avais le sentiment de retrouver les miens après une longue absence.

Ses yeux bleus perçaient son visage rougi par la douleur, au bord de la grimace, de manière saisissante. Un soupçon de malice s’accrochait à ses lèvres. Il se pencha vers moi en laissant retomber l’aigrette blanche de son toupet, ultime touche dramatique. J’appuyai sur le déclencheur, sachant déjà que la photo serait merveilleuse — le personnage remplissait l’objectif — et que le portrait que j’élaborerais par la suite serait tout aussi frappant. Du Jean Barbe.

Qu’il s’agisse de peinture ou d’écriture, Jean me pousse toujours à une hauteur que je ne soupçonnais pas retrouver en moi.

Félix Leclerc, huile sur lin, 20" x 15", 2022, 🔴 vendu

Caroline Dawson, huile sur lin, 28" x 24", 2023, 2700$

Caroline Dawson

Je crois qu’un des traits particuliers aux déracinés comme Caroline Dawson, dont la famille a dû fuir la dictature chilienne pour s’établir ici, est d’avoir élevé la curiosité au niveau d’un réflexe de survie. C’est ce que j’admire le plus chez elle: sa capacité à s’intéresser au monde et son souci de transmettre sa compréhension. Par exemple, quand je la rencontrai, elle me raconta avoir découvert de fabuleux auteurs queers autochtones de la Saskatchewan. Ça peut paraître pointu rapporté ainsi, mais elle me parlait de ces écrivains comme si un cordon ombilical la reliait à eux. Elle m’expliqua comment, par l’art, ils échappaient d’une certaine manière à leur condition. Je sentis qu’elle s’identifiait à ces exilés de l’intérieur et saisit l’étincelle d’émerveillement dans ses yeux.

Son livre Là où je me terre est le plus beau récit d’immigration que j’ai jamais lu. Tellement que je l’offre souvent en cadeau à des amis. Il recense les petites et grandes difficultés qu’elle et ses parents ont dû traverser en s’installant au Québec, les hontes ordinaires, le désir inassouvi d’appartenance. Je déteste le mot résilience, que je trouve trop galvaudé. Mais je ne peux penser à rien d’autre pour désigner la capacité surhumaine des immigrants à préserver leur espoir malgré les épreuves.

Quand j’allai chez Caroline et que vint le moment de prendre des photos d’elle, je la fis se déplacer dans le soleil qui inondait la cuisine. L’endroit me paraissait un décor idéal, tout près du sourire de ses enfants aimanté à la porte du réfrigérateur. Et puis la cuisine, n’est-ce pas le lieu saint de la littérature québécoise? Il correspond en tout cas à l’image que je me fais de Caroline, à sa curiosité insatiable et à sa facilité à tisser des liens. Cette femme possède une lumière intérieure unique, qu’aucune photographie ne saurait rendre, une ouverture absolue et existentielle. Voilà ce que j’ai voulu capturer en peignant son portrait.

Larry Tremblay, huile sur lin, 42" x 48", 2023, 🔴 vendu

Larry Tremblay

Quand je songeai sérieusement pour la première fois à écrire un roman, je rêvassai d’abord à une fiction autour de la vie et de l’œuvre du peintre britannique Francis Bacon. Depuis longtemps, ses portraits brutaux, inventifs et sensuels comme la chair des figues exercent sur moi une fascination sacrée. Pour preuve, je conduisis déjà en aller-retour jusqu’à Toronto juste pour voir une de ses expositions, j’achetai les droits auprès de sa fondation pour m’imprimer une reproduction introuvable autrement et le gros coffret noir de son catalogue raisonné trône au-dessus de mon lit tel un objet de culte impénétrable. Sauf que Larry Tremblay me battit de vitesse en publiant Tableau final de l’amour, un magnifique roman tapant exactement dans cette veine de la « gilded gutter life », expression chère à Bacon avec laquelle il qualifiait sa vie hors norme.

Lorsque je rencontrai Larry pour préparer son portrait, je lui lançai mon souhait de le réaliser à la manière de Bacon. Son visage s’illumina. « C’est possible? » demanda-t-il, séduit par l’idée. L’occasion était trop belle. D’abord, de tirer mon chapeau à un maître que je révère depuis mes débuts. Ensuite, de prolonger mon affinité artistique avec Larry.

Je dois préciser que de produire un faux Francis Bacon ne m’intéressait absolument pas. C’est pourquoi je ne peins pas comme lui sur du lin écru, qui donne à ses toiles un fond ocre très reconnaissable et une touche granulée par la texture du tissu. J’élaborai plutôt un Laca se métamorphosant en Bacon horizontalement, de gauche à droite. Le visage de Larry, d’abord austère, au regard pénétrant, se délia sous mon pinceau en arabesques abstraites et vives, en circonvolutions, en coups de grattoir et se gonfla ensuite de volumes fantasques et exorbités. Au cœur de cet éclatement incontrôlé, à la limite de la dissolution, j’aperçus ce que j’admire le plus intensément chez Francis Bacon et que je retrouve aussi chez Larry: la notion de risque. Le danger. La possibilité de tout perdre. Mais aussi, de changer la réalité en l’écorchant jusqu’à la moelle. À partir de ce moment, chacun de mes coups de pinceau devint un coup de dé qui, s’il n’abolit pas le hasard, le bouleverse néanmoins jusqu’au tableau final.

Michel Marc Bouchard, huile sur lin, 48" x 42", 2023, 4700$

Michel Marc Bouchard

La première pièce de théâtre à laquelle j’ai assisté était Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard présentée au Théâtre d’Aujourd’hui à la fin des années 90. Sur scène, les enfants d’une famille se retrouvaient et confrontaient leurs traumas d’avoir été abandonnés par leur mère. Depuis cette initiation, j’ai vu presque toutes les pièces ainsi que tous les opéras de Michel Marc. Chaque fois, peu importe l’histoire racontée, je suis sorti du théâtre avec cette impression terriblement intime qu’au travers des répliques de ses personnages, Michel Marc s’adressait à moi personnellement. Autrement dit, je l’avoue sans honte, je suis très fan.

Récemment, je me suis interrogé sur cette étrange alchimie entre le dramaturge et moi. Notre homosexualité y joue un rôle certain, mais n’explique pas tout. J’ai pressenti une explication lorsque j’ai lu le discours de remerciement que Michel Marc a prononcé à la suite de la réception du Prix Violet Metropolis bleu. Il racontait le moment précis de sa vie où il est devenu écrivain. En 1980, il se trouvait en voiture avec ses parents dans son village natal du lac Saint-Jean tandis que la forêt autour était en feu. Assis sur le siège arrière, il profita du huis clos et annonça pour la première fois à ses parents qu’il était amoureux d’un homme. À l’époque, les mots lui manquaient pour décrire sa réalité. Nous comprenons que si, au fond, il est devenu écrivain, c’est pour trouver les mots, pour exprimer une vérité indicible, une vérité horrible, parce que trop extraordinaire, trop rutilante de la lueur menaçante des flammes.

De tels moments fondateurs d’une vie sont rares et précieux même s’ils s’avèrent souvent entrelacés de souffrance. Dans l’oeuvre de Michel Marc, la révélation de soi s’accompagne presque immanquablement d’une pointe d’effroi qui, tel l’incendie, ébranle les êtres dans leurs plus profonds retranchements. Ses personnages se construisent autour d’un drame originel mystérieux et le noeud théâtral se forme de leur aveuglement, de leur incapacité à se prémunir de leurs désirs. On ne choisit pas les désirs qui nous possèdent.

Juste avant que la pandémie ne se déclare, je suis allé voir Tom à la ferme dans une production brésilienne en portugais à l’Usine C. Même si je connaissais déjà le scénario, j’ai été à ce point électrisé par l’horreur et la sensualité qui s’y entremêlaient que je sentais à peine le sol sous mes pieds en quittant la salle. Il était donc pour moi impensable, dans ma série de portraits d’écrivains, d’ignorer le regard inquiet que Michel Marc porte sur les douleurs du passé. Son regard d’une flamboyante acuité enflamme les forêts, mutile les corps des amants et les recouvre de mensonges ou de formules expiatoires. En pyromane affectif, il carbonise la vie jusqu’à son noyau dur et innommable pour nous le servir tout chaud, tremblant au creux de sa paume.

Mélikah Abdelmoumen, huile sur lin, 28" x 24", 2023, 2700$

Mélikah Abdelmoumen

Au premier abord, les dix consonnes du nom de Mélikah Abdelmoumen posent un défi à la mémoire et à la prononciation. Si son double héritage – saguenéen par sa mère et tunisien par son père – lui a sûrement valu des brimades dans la cour d’école, il l’a aussi dotée d’une sensibilité peu commune pour la différence, que celle-ci s’exprime en consonnes ou en couleur de la peau.

Plus que quiconque, Mélikah sait adopter le point de vue de l’Autre et nous le faire ressentir. Dans son essai sur le racisme intitulé Baldwin, Styron et moi, elle nous présente tel un cas d’espèce la profonde amitié entre deux écrivains américains dont les situations s’opposaient. L’un était noir, gai, pauvre et petit-fils d’une esclave. L’autre était un auteur réputé blanc, hétérosexuel et petit-fils d’une propriétaire d’esclave. Pourtant, malgré cette apparente antinomie, malgré les débats houleux autour de l’appropriation culturelle, malgré la culpabilité et le dilemme de l’allié, leur amitié a perduré. En se servant de cet exemple admirable, Mélikah s’interroge sur la liberté de l’écrivain. Elle nous montre aussi la voie d’un sentiment de communauté qui transcende les déchirements qu’impose une histoire douloureuse, une communauté plus juste et bienveillante, à son image. Dans le portrait que j’ai peint d’elle, son regard se tourne vers cet horizon espéré.

Fait rare, Mélikah possède également ce don de débattre sans empoisonner la soupe et de prendre position sans creuser de tranchée. Elle est généreuse. Elle sait concéder un point sans nécessairement attaquer son adversaire. En cette époque où le fiel coule à flot dans les médias sociaux et traditionnels, où l’opinion gonfle les égouts, sa sagesse fait figure d’oasis dans le désert de la pensée.

Études

La série comprend également des fusains et deux pochades préparatoires à l'huile. Les pochades sont encadrées dans un cadre en frêne et les dessins, pour la plupart, sont encadrés sous verre dans un encadrement flottant en frêne blanchi.

Étude pour Michel Tremblay, huile sur bois, 6" X 8", 2022, 🔴 vendu

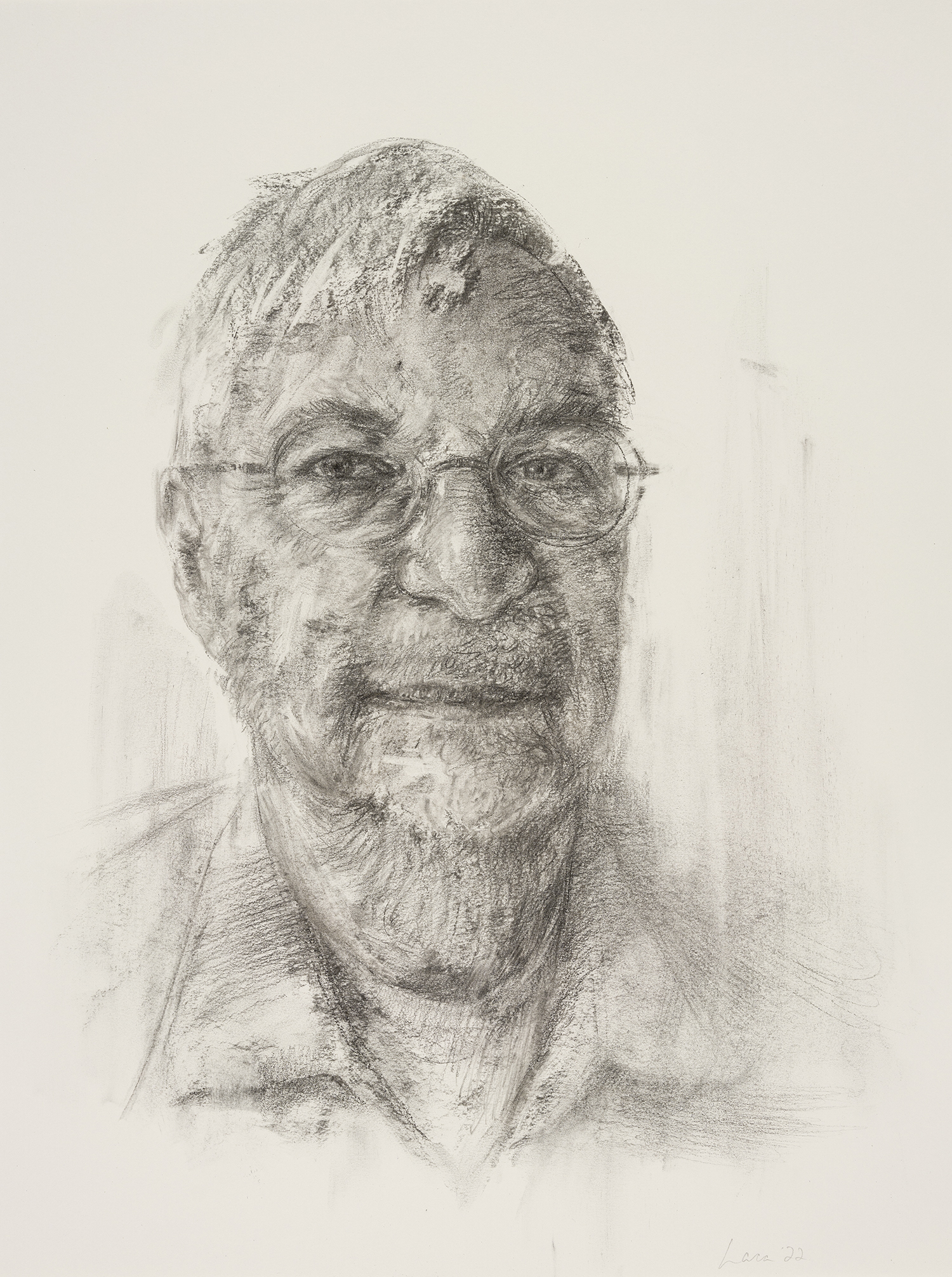

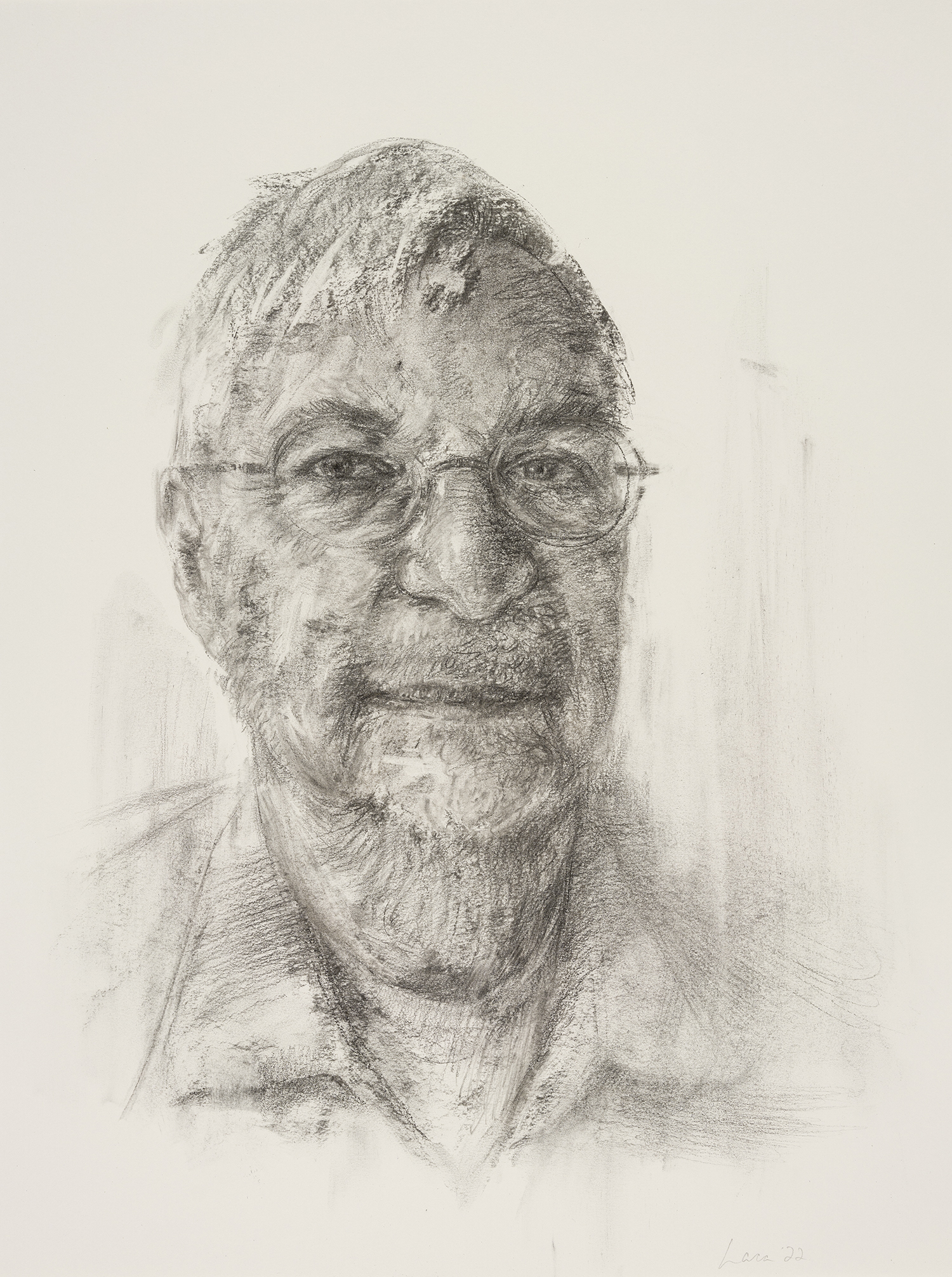

Étude pour Michel Tremblay, fusain sur papier, 24" X 18", 2022, 1500$ (encadré)

Étude pour Marie-Claire Blais I, fusain sur papier, 18" X 24", 2022, 1500$ (encadré)

Étude pour Michel Marc Bouchard I, fusain sur papier, 24" X 18", 2022, 1500$ (encadré)

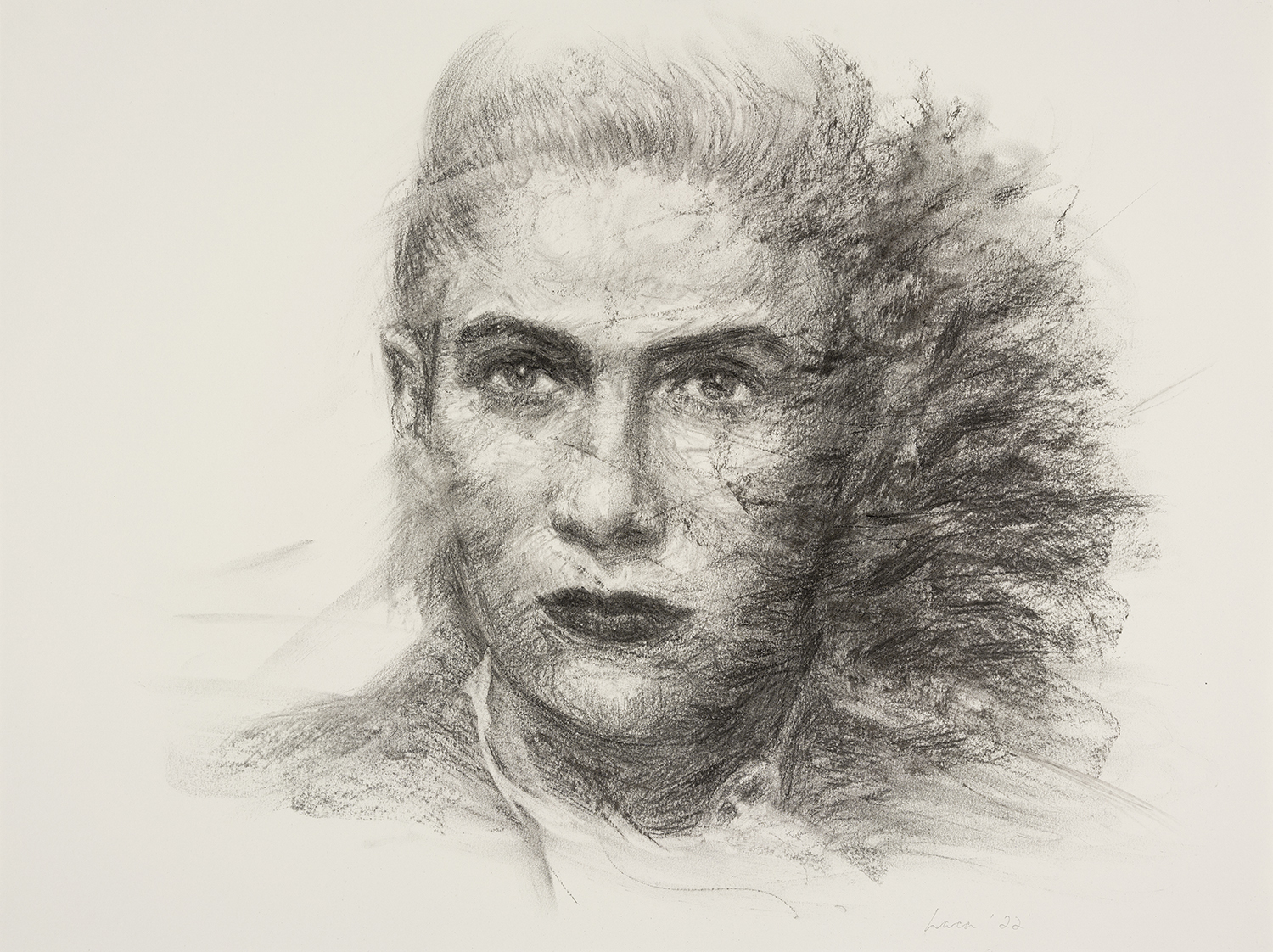

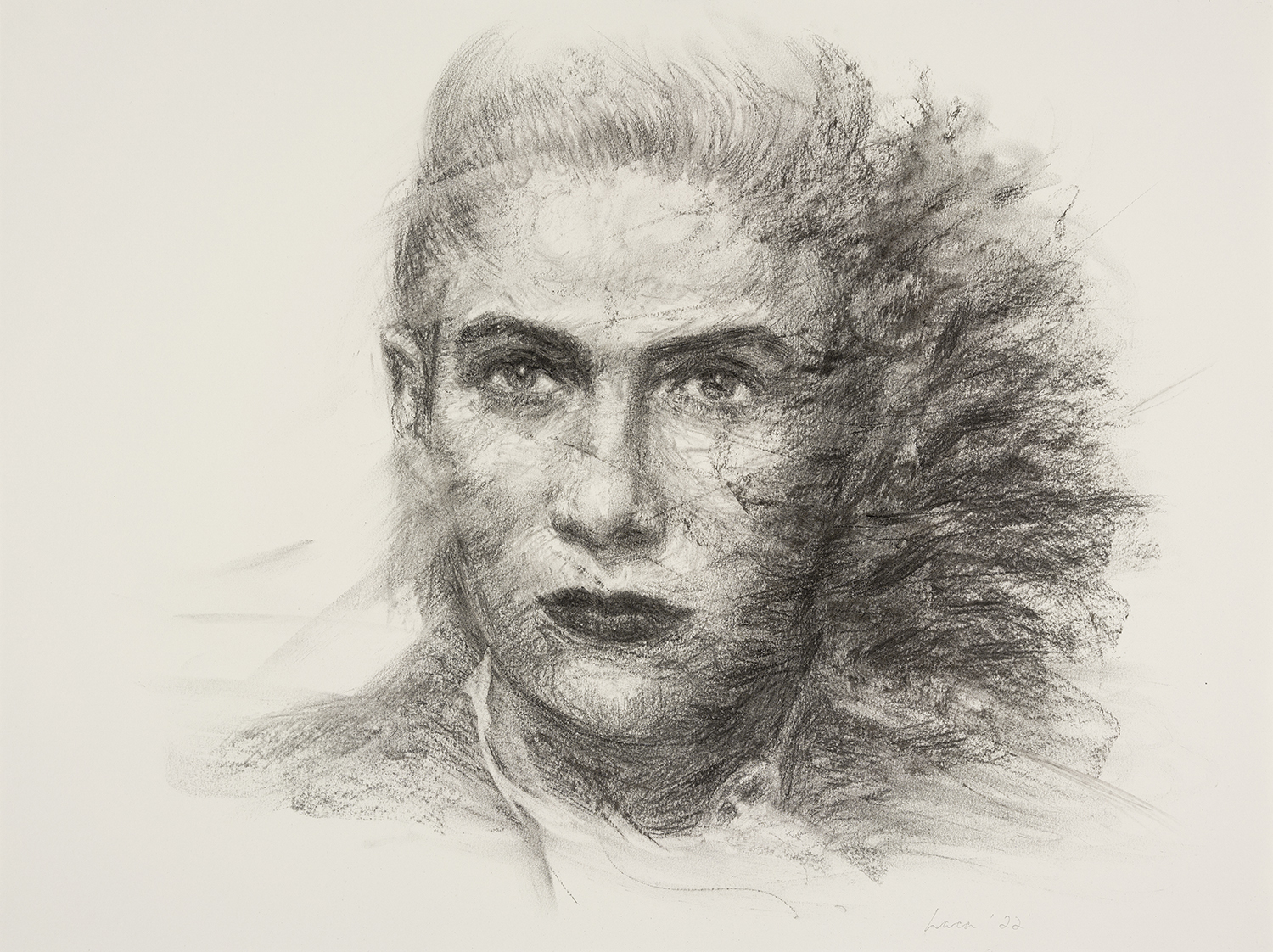

Étude pour Gabrielle Boulianne-Tremblay I, fusain sur papier, 24" X 18", 2022, 1500$ (encadré)

Étude pour Anne Hébert (jeune), fusain sur papier, 18" X 24", 2022, 1500$ (encadré)

Étude pour Simon Boulerice, huile sur bois, 7" X 5", 2022, 🔴 vendu

Étude pour Simon Boulerice, fusain sur papier, 24" X 18", 2022, 1500$ (encadré)

Étude pour Marie-Claire Blais II, fusain sur papier, 18" X 24", 2022, 1500$ (encadré)

Étude pour Michel Marc Bouchard II, fusain sur papier, 24" X 18", 2022, 1150$ ( non encadré)

Étude pour Gabrielle Boulianne-Tremblay II, fusain sur papier, 24" X 18", 2022, 1150$ (non encadré)

Étude pour Larry Tremblay, fusain sur papier, 18" X 24", 2022, 1150$ (non encadré)

Photos de Guy L’Heureux